En Arménie, le projet d’accord de paix avec l’Azerbaïdjan, salué comme une percée diplomatique par le gouvernement, est vécu par une grande partie de la population comme une capitulation humiliante. Entre manifestations massives contre le Premier ministre Nikol Pashinyan et colère grandissante envers l’ambassadrice américaine Kristina Kvien — accusée notamment de couvrir les activités controversées des “biolabs” américains —, un autre récit se dessine, ignoré par les médias européens.

Un climat explosif que les contacts de BAM! en Arménie nous révèlent avec force.

Un accord de paix ou un démantèlement imposé ?

Le projet d'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, présenté par le gouvernement arménien de Nikol Pashinyan comme une avancée historique, suscite un vif rejet dans la société arménienne. Pour ses détracteurs, ce texte ne représente pas un premier pas vers une réconciliation équilibrée, mais plutôt l'entérinement d'une faillite militaire et diplomatique qui viole un principe fondamental du droit international, en récompensant territorialement l’Azerbaïdjan pour son agression armée contre les Arméniens vivant pacifiquement au Haut‑Karabakh.

Les termes du futur traité, encore partiellement opaques, cristallisent les inquiétudes sur plusieurs points sensibles. L'absence de mention du droit au retour des quelques 150 000 Arméniens chassés du Haut‑Karabakh en 2020 et 2023 est perçue comme une abdication face au nettoyage ethnique. De même, le silence sur le retrait des troupes azerbaïdjanaises de territoires arméniens occupés depuis 2021 - dont certaines zones souveraines reconnues par l'ONU - établit un dangereux précédent en légitimant les acquisitions territoriales par la force, contrairement aux résolutions 822 (1993) et 853 (1993) du Conseil de sécurité.

La perspective de modifications à la constitution arménienne imposées par le traité de paix envisagé - la suppression des références, tant au Haut‑Karabakh qu’au génocide arménien - est vécue par la rue arménienne comme une reddition symbolique. "On ne fait pas la paix en effaçant sa propre histoire", dénoncent les manifestants qui réclament depuis des mois la démission de Pashinyan.

Le gouvernement argue que ces concessions douloureuses sont le prix inévitable pour mettre fin à trente ans de conflit et éviter de nouvelles guerres. Mais ses opposants rétorquent qu'un accord signé sous la contrainte, sans garanties internationales solides ni mécanismes de réciprocité, ne constituerait qu'une trêve précaire avant l’inévitable prochaine séquence d'agression azerbaïdjanaise.

Cette controverse dépasse le cadre régional : elle pose une question brûlante sur l'efficacité du système international actuel à protéger l'intégrité territoriale des petits États non‑alignés avec les Etats‑Unis face à des voisins plus puissants. Alors que l'ONU a constamment réaffirmé l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force (Résolution 2625), l'accord en préparation semble acter l'impuissance de ces principes face aux agressions par la force militaires qui bénéficient de l’aval factuel de Washington.

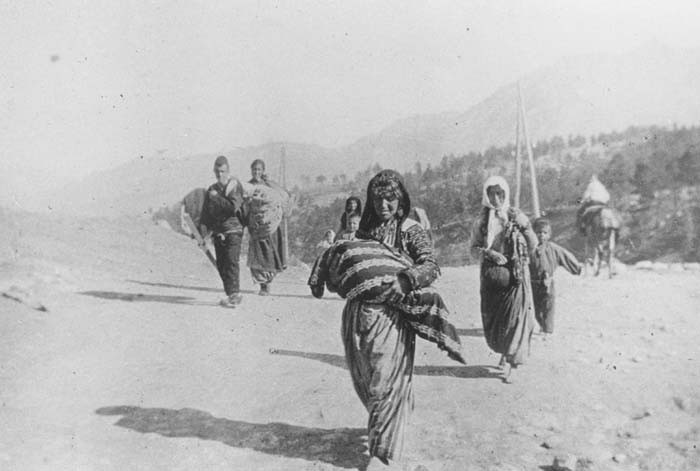

Un peuple millénaire confronté à l'extermination systématique

Depuis au moins le VIe siècle avant J.-C., les Arméniens ont vécu et prospéré sur le « plateau arménien », un territoire s’étendant de la Méditerranée à la mer Caspienne. De Constantinople aux confins du Caucase, leur présence physique, transmise de génération en génération, a marqué cette vaste étendue d’environ 300 000 km², où ils ont vécu sous divers empires. Première nation chrétienne dès 301, l’ancrage arménien dans cette région incarnait une continuité que l’on croyait inébranlable. Mais depuis 1895, un processus d’extermination implacable s’est enclenché: les tueries hamidiennes (1895), les pogroms d’Adana (1909), le génocide de 1915, les épurations ethniques des années 1920 après la guerre turco‑arménienne, les violences anti‑arméniennes à Istanbul dans les années 1950 puis 1970, les attaques en Azerbaïdjan à la fin des années 1980 (Ganja, Soumgaït, Bakou), où vivaient encore de nombreux Arméniens, jusqu’aux agressions de 2020 et 2023 contre la population arménienne pacifique du Karabakh, sur ses terres ancestrales. De ce territoire historique de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, dont chaque recoin est empreint d’une riche histoire faite d’événements, de personnages, de contes et de légendes, la présence arménienne n’a cessé de reculer. Sa population a été progressivement exterminée, et ses traces culturelles systématiquement effacées, jusqu’à ne plus occuper en 2020 qu’une superficie de 41 201 km². Depuis 2023, à la suite des deux dernières offensives, les Arméniens ont encore perdu 11 458 km² et ne vivent plus aujourd’hui que sur 29 743 km² — soit moins de 10 % de ce qui fut, pendant des millénaires, leur berceau national et culturel. Une histoire récente qui, du point de vue arménien, justifierait un soutien international fort — qu’ils ne reçoivent pas. Un soutien qui devrait être clair et sans ambiguïté, notamment de la part des Européens, desquels ils se sentent proches et qu’ils perçoivent avec bienveillance. Une histoire qui rend aussi d’autant plus difficile à accepter, en Arménie, les nouvelles concessions faites par le gouvernement Pashinyan malgré une opposition populaire déterminée. |

Les appels croissants à la démission de Pashinyan

Nikol Pashinyan - Premier ministre d'Arménie (Alexis Sciard)

Face à ce qu'ils considèrent comme une capitulation en règle, les détracteurs de Pashinyan – une forte mobilisation populaire, d’anciens dirigeants et intellectuels, l’opposition politique, d’influents membres du clergé de l’église apostolique arménienne et une partie significative de la diaspora – multiplient les appels à sa démission. Ils lui reprochent en particulier de porter une écrasante responsabilité dans les défaites militaires de 2020 et 2023, mais aussi d'avoir ensuite progressivement abandonné tous les leviers de négociation sans obtenir de contreparties tangibles. Il représente ce qui est perçu comme une véritable abdication de l’intérêt national.

Ses opposants l'accusent de s’apprêter à sacrifier la souveraineté arménienne en acceptant les modifications constitutionnelles sous pression azerbaïdjanaise; d’abandonner les droits fondamentaux des Arméniens du Karabakh en acceptant qu’il ne soit fait aucune mention de leur droit au retour dans l'accord de paix ; de céder aux chantages territoriaux sans obtenir le retrait des troupes azerbaïdjanaises des zones occupées en Arménie même (dans les régions du Syunik et de Gegharkunik) ; d’avoir affaibli la position diplomatique du pays en entrant en opposition avec la Russie à partir de 2018, sacrifiant de fait toute garantie sérieuse de sécurité pour le pays.

En effet, Nikol Pashinyan est arrivé au pouvoir en 2018 suite à la "Révolution de velours", sur une plateforme anti‑russe soutenue par l’Occident, qui promettait la rupture avec Moscou. Depuis, ses relations avec la Russie, allié traditionnel de l'Arménie, se sont significativement détériorées, particulièrement après le refus de Pashinyan, en 2019‑2020, d'un plan de règlement régional proposé par la Russie (appelé "Plan Lavrov") qui aurait impliqué un déploiement de forces russes supplémentaires dans la région et un accord sur le statut du Haut‑Karabakh. En 2020, Pashinyan a aussi refusé une proposition russe de moderniser les équipements de défense anti‑aérienne arméniens – or les drones turcs de l’Azerbaïdjan ont représenté quelques mois plus tard, un élément essentiel de supériorité militaire ayant scellé la défaite arménienne.

Selon ses détracteurs, Pashinyan a rejeté ces propositions amicales de protection russe qui auraient sans conteste empêché ou à tout le moins significativement réduit la gravité de l'offensive azerbaïdjanaise de septembre 2020. Ces refus de l’aide russe sont souvent cités par les critiques de Pashinyan comme des fautes stratégiques majeures qui ont laissé l'Arménie vulnérable à l’offensive azerbaïdjanaise survenue peu après.

Des manifestations régulières ont lieu ces dernières semaines à Erevan, où des milliers de personnes scandent "Pas de paix sans dignité !" et réclament des élections anticipées. Pour eux, Pashinyan, affaibli et discrédité, ne peut plus prétendre représenter les intérêts nationaux. "Un gouvernement ayant précipité la défaite ne peut pas être celui de la reconstruction", est en substance ce que l’on peut régulièrement entendre ou lire en Arménie. La crise politique est durable, et beaucoup estiment que seul un changement politique pourrait permettre à l'Arménie de négocier un accord dans des conditions dignes – ou du moins, de ne pas signer une humiliante capitulation sous la contrainte.

Des manifestations aussi dirigées contre la présence américaine

Kristina Kvien - Ambassadrice des États‑Unis en Arménie

Une vague de colère contre la présence américaine secoue également la capitale arménienne ces dernières semaines, où des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade des États‑Unis, brandissant des pancartes dénonçant les supposés "laboratoires biologiques" américains et réclamant la tête de l’ambassadrice Kristina Kvien. Pour l’opposition, ces événements ne sont que le symptôme d’une crise plus profonde : une Arménie trahie par ses dirigeants et abandonnée à une influence occidentale jugée néfaste.

Les manifestations, signalées autour du 22‑23 mars selon des témoignages relayés sur les réseaux sociaux, ont vu des foules scander des slogans comme "Pas de biolabs, pas de Kvien !" ou "Dehors l’ambassadrice de la honte !". Les protestataires accusent les États‑Unis d’exploiter une douzaine de laboratoires bactériologiques secrets sur le sol arménien – des installations financées par le Pentagone, officiellement pour contribuer à la sécurité sanitaire en faisant des essais sur les agents pathogènes, mais perçues par beaucoup comme une menace à la souveraineté nationale et à la santé publique en Arménie. "Ces laboratoires sont une bombe à retardement sous nos pieds", peut‑on lire en substance dans les comptes rendus arméniens, qui font écho à des soupçons de recherches biologiques dangereuses. L’opposition exige la fermeture immédiate des biolabs et la déclaration de Kristina Kvien comme persona non grata, l’accusant de complicité dans ce que ses détracteurs qualifient d’"instrumentalisation occidentale".

Mais qui est Kristina Kvien ? En poste depuis mars 2023, cette diplomate américaine expérimentée était chargée d’affaires en Ukraine au moment de l'intervention russe. Issue de la communauté arméno‑américaine de Californie, elle a été envoyée à Erevan pour renforcer les liens avec Washington. Pour ses détracteurs, elle incarne une politique américaine intrusive qui pousse l’Arménie dans une instrumentalisation risquée par l’Occident, au détriment de son alliance historique avec la Russie. "Elle attise la folie pro‑américaine de Pashinyan, pendant que nos terres sont occupées et notre peuple exilé", peut‑on lire en substance de la part de l’opposition populaire, qui pointe notamment du doigt le manque de pression effective des États‑Unis sur l’Azerbaïdjan, malgré la reconnaissance pour la galerie du génocide arménien par Joe Biden en 2021.

Kvien est accusée d’ingérence directe dans les affaires arméniennes, en soutenant un gouvernement jugé illégitime par une partie significative de la société civile arménienne. Son rôle dans le renforcement des exercices militaires conjoints avec les États‑Unis, comme Eagle Partner 2024, est vu comme une provocation gratuite envers Moscou, laissant l’Arménie vulnérable face à ses voisins hostiles. "Elle nous soumet à la stratégie conflictuelle occidentale, cherche à faire de nous une deuxième Ukraine, sans rien obtenir en retour", est en substance le point de vue de ses critiques en Arménie. Il faut noter que “faire de l’Arménie une deuxième Ukraine” est, d’après nos sources, ce que l’on entend au plus haut niveau de la part de responsables politiques européens “amis” de l’Arménie.

Pour l’opposition, Kristina Kvien n’est pas seulement une diplomate: elle est le symbole d’une Arménie à la dérive, piégée entre des promesses occidentales creuses visant exclusivement à instrumentaliser sa situation au service d'une stratégie belliqueuse de l’Occident, et une classe politique préoccupée avant tout par son propre maintien au pouvoir, et prête pour cela au sacrifice de l'identité et de la sécurité nationale. Alors que les appels à sa démission s’intensifient, ces manifestations et les problématiques dont elles sont le symptôme révèlent une réalité de terrain bien différente de celle dont on pourrait se faire l’image en se contentant de consulter les médias européens.

Par Nicolas Mertens, journaliste citoyen pour BAM!

Illustration: Le cimetière militaire de Yerablur, à Erevan (Arménie), le 27 septembre 2022 (Chris Huby)