Alors que l’Ukraine illustre le rôle déterminant des ONG dans les conflits contemporains, l’arrivée de Trump en 2025 remet en cause leur financement et révèle la fracture politique qu’elles suscitent aux États‑Unis mêmes. De l’OSS et la CIA au National Endowment for Democracy (NED) et aux fondations privées comme l’Open Society, les États‑Unis ont développé une diplomatie parallèle s’appuyant sur la société civile. Cette enquête retrace l’histoire de ce dispositif et analyse ses effets concrets.

De l’OSS à la CIA : l’héritage de la guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’OSS (Office of Strategic Services), ancêtre de la CIA, fut au cœur des premières grandes expérimentations américaines en matière de guerre psychologique. Dès cette époque, les États‑Unis comprirent qu’il ne suffisait pas de gagner sur le terrain militaire : il fallait aussi convaincre, influencer et modeler les esprits. L’OSS collabora avec des réseaux religieux, syndicaux et médiatiques afin de diffuser des récits favorables aux Alliés et discréditer les puissances de l’Axe. Après 1945, la CIA reprit ces outils en les systématisant. L’un des premiers architectes de cette stratégie fut George Kennan, diplomate et théoricien du « containment ». Dans son mémorandum de 1948, il plaidait pour une « guerre politique organisée » visant à influencer directement les sociétés civiles adverses[1]. Ce document ouvrit une ère nouvelle, où les opérations clandestines devinrent un instrument normalisé de la politique étrangère. Le premier grand test se déroula en Italie la même année. Craignant la victoire électorale du Parti communiste, Washington mobilisa la CIA pour financer des syndicats catholiques, des associations culturelles et des journaux favorables à l’Occident. Les fonds provenaient en partie de circuits clandestins, mais les résultats furent visibles : les chrétiens‑démocrates remportèrent les élections. Cet épisode, abondamment documenté par la CIA elle‑même[2], établit une méthode qui allait être répliquée ailleurs : utiliser des acteurs locaux pour influencer un scrutin ou une société entière, tout en gardant la possibilité de nier toute ingérence officielle. Durant les décennies suivantes, la CIA multiplia les expériences : financement du Congress for Cultural Freedom et de ses revues intellectuelles (Encounter revue anglophone publiée à Londres à partir de 1953, Preuves revue francophone lancée à Paris en 1951, destinée à toucher les intellectuels français et européens), soutien à des festivals artistiques, création de radios comme Radio Free Europe ou Radio Liberty, appui discret à des syndicats anticommunistes en Europe et en Amérique latine. Partout, la société civile devenait un champ de bataille.

Les scandales des années 1970

Dès 1967, le New York Times et le magazine Ramparts exposèrent les financements secrets de la CIA à des associations étudiantes et culturelles. L’opinion publique américaine, marquée par la guerre du Vietnam et la contestation interne, découvrit que des organisations présentées comme indépendantes étaient en réalité pilotées depuis Langley. Les commissions Church et Pike, mises en place par le Congrès dans les années 1970, confirmèrent l’ampleur du phénomène[3].

Elles révélèrent des programmes de manipulation culturelle à grande échelle, des tentatives de déstabilisation de gouvernements étrangers et des ingérences dans des élections. Le scandale fut tel que la CIA perdit une partie de sa crédibilité et dut fermer ou transformer certains de ses relais. Sous la présidence de Jimmy Carter, un encadrement plus strict fut imposé. Toute opération clandestine devait désormais recevoir une approbation présidentielle. Si cette mesure compliqua les interventions, elle n’abolit pas la logique : Washington cherchait toujours à influencer la société civile étrangère, mais devait le faire de façon plus visible ou par des intermédiaires « neutres ». Cette contrainte conduisit à inventer de nouvelles structures, capables de reprendre ces missions sous une façade de transparence.

La création du NED

C’est Ronald Reagan qui donna une nouvelle impulsion en 1983 en créant le National Endowment for Democracy (NED). L’idée était simple : assumer au grand jour ce qui avait été mené en secret par la CIA. Officiellement, le NED était destiné à soutenir la démocratie et les droits humains. En pratique, il reprenait les fonctions de financement de partis, médias, syndicats et ONG dans les pays jugés stratégiques. Carl Gershman, son fondateur, expliqua dès 1986 que le NED permettait de financer les mêmes acteurs que la CIA, mais de façon ouverte et moins compromettante[4]. L’institution fut organisée autour de quatre branches : l’International Republican Institute (IRI), le National Democratic Institute (NDI), le Solidarity Center et le Center for International Private Enterprise. Cette architecture garantissait un soutien bipartisan, renforçant la légitimité de l’organisme et évitant les querelles politiques internes. Dans les années 1980 et 1990, le NED joua un rôle actif en Amérique centrale (Nicaragua, Salvador), en Asie (Philippines, Corée du Sud) et en Europe de l’Est. Il finança des syndicats polonais proches de Solidarnosc, soutint des médias indépendants dans les pays communistes et encouragea les transitions démocratiques. Pour ses partisans, il contribua à affaiblir les régimes autoritaires. Pour ses détracteurs, il ne fit qu’imposer un modèle de société aligné sur Washington, en contournant la souveraineté nationale.

L’USAID : au cœur du soft power américain

Cette diplomatie d'influence ne se limite toutefois pas aux seuls organismes assumant leurs objectifs politiques. Elle s'appuie également sur des agences présentant un profil plus technique et humanitaire.

Créée en 1961 par le président John F. Kennedy, l’United States Agency for International Development (USAID) a pour mission officielle de coordonner l’aide au développement civil. Son budget, qui oscille entre 25 et 35 milliards de dollars annuels selon les exercices, en fait l’un des plus puissants leviers financiers de Washington en matière de diplomatie. Contrairement au NED, qui s’affiche ouvertement comme un outil de promotion démocratique, l’USAID revendique un mandat humanitaire et technique : assistance alimentaire, santé publique, infrastructures, gouvernance.

Derrière cet affichage, l’agence joue souvent un rôle politique décisif. Pendant la guerre froide, elle a servi à renforcer les régimes alliés en finançant directement des salaires de fonctionnaires ou en soutenant des médias considérés comme stratégiques. En Amérique latine, l’USAID a abondamment financé des programmes de « modernisation » qui accompagnaient en réalité la contre‑insurrection. Dans l’ex‑URSS et l’Europe de l’Est, elle a investi massivement dès les années 1990 pour favoriser la transition vers l’économie de marché et soutenir les réseaux associatifs pro‑occidentaux.

En Ukraine, son rôle a été particulièrement visible : jusqu’à 90 % du financement de certains médias provenaient de subventions de l’USAID, ce qui a créé une dépendance structurelle. L’agence a aussi pris en charge des dépenses sociales directes, comme le versement de pensions et de salaires de fonctionnaires, brouillant la frontière entre aide humanitaire et soutien politique. Ses détracteurs l’accusent d’agir comme une façade civile de la politique étrangère américaine, tandis que ses défenseurs rappellent qu’elle permet d’apporter une aide concrète et rapide dans des contextes de crise.

George Soros et l’économie politique des fondations privées

Parallèlement aux agences gouvernementales comme l’USAID et le NED, les fondations privées constituent un autre pilier de la diplomatie d’influence américaine. Parmi elles, le réseau des Open Society Foundations créées par George Soros jouent un rôle majeur depuis les années 1990. Présentées comme philanthropiques, elles ont financé universités, ONG et médias indépendants dans plus de 100 pays. En Europe centrale et orientale, elles ont formé une génération d’élites politiques et intellectuelles favorables à l’intégration euro‑atlantique. Depuis leur création, leurs dépenses cumulées dépassent 23 milliards USD[5], ce qui en fait, avec la Fondation Bill & Melinda Gates[6] et la Fondation Rockefeller, l’un des réseaux philanthropiques les plus influents au monde. La fondation Soros a toutefois une orientation plus politique.

Leur action s’articule souvent avec les priorités stratégiques de Washington. En Ukraine, par exemple, les fondations Soros ont soutenu des réformes économiques et institutionnelles qui coïncidaient avec l’ouverture du secteur énergétique aux multinationales occidentales. Leur poids financier et symbolique a nourri la perception d’un agenda politique masqué derrière la philanthropie.

Pour leurs partisans, les Open Society Foundations défendent la liberté académique, les droits humains et la transparence. Pour leurs détracteurs, elles incarnent l’ingérence privée et la collusion entre argent, idéologie et géopolitique. L’influence de Soros, également l’un des principaux donateurs du Parti démocrate, illustre la porosité entre action philanthropique et stratégie politique.

Quelques exemples

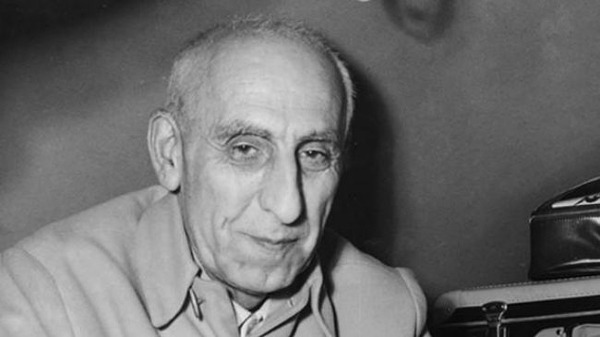

L’Iran

L’Iran fut l’un des premiers laboratoires de la CIA en dehors de l’Europe. En 1953, l’opération Ajax, menée conjointement par les services britanniques (MI6) et américains, visait à renverser le Premier ministre Mohammad Mossadegh, coupable d’avoir nationalisé la compagnie pétrolière Anglo‑Iranian Oil Company. La stratégie combina propagande, mobilisation d’associations et de religieux, financement de manifestations et pressions économiques. Les réseaux locaux, parfois présentés comme des « organisations civiles », jouèrent un rôle crucial dans la diffusion de rumeurs et l’encadrement de protestations de rue. La chute de Mossadegh permit le retour au pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi, soutenu par Washington pendant plus de vingt‑cinq ans. Cette ingérence marqua profondément la mémoire collective iranienne : elle nourrit un sentiment durable de méfiance à l’égard des États‑Unis et des ONG perçues comme instruments de manipulation, et reste une référence constante dans la rhétorique de la République islamique.

Le Guatemala

Le Guatemala constitue le premier grand terrain d’opération de la CIA en Amérique latine. En 1951, le président démocratiquement élu Jacobo Árbenz engage une vaste réforme agraire visant à redistribuer des terres jusque‑là détenues en grande partie par la United Fruit Company, multinationale américaine proche des cercles de pouvoir à Washington. Cette politique est immédiatement perçue comme une menace stratégique et économique. En 1954, la CIA met en œuvre l’opération PBSUCCESS, combinant campagne de propagande radiophonique, financement d’opposants, actions psychologiques et soutien logistique à un corps expéditionnaire mené par Carlos Castillo Armas. Árbenz est contraint de démissionner, ouvrant la voie à un régime militaire aligné sur les intérêts américains. Ce coup d’État est considéré comme la première grande victoire de la CIA en Amérique latine, mais il inaugure aussi une longue période d’instabilité et de violences politiques dans le pays, avec une guerre civile qui durera plusieurs décennies.

L’Égypte

En Égypte, les services britanniques et américains virent très tôt l’utilité d’acteurs religieux pour contenir le nationalisme arabe. Face à Gamal Abdel Nasser, qui incarnait une voie indépendante et proche de l’URSS, le MI6 et la CIA nouèrent dans les années 1950 des contacts avec les Frères musulmans, utilisés comme contrepoids idéologique et social. Cette instrumentalisation d’un mouvement islamiste inaugure une logique qui s’étendra sur le long terme : soutenir certains courants religieux afin de contrer des adversaires politiques, quitte à favoriser l’émergence de forces plus radicales. De fait, les réseaux issus des Frères musulmans nourriront plus tard des mouvances comme Al‑Qaïda, le Hamas ou l’État islamique, illustrant les effets néfastes de ces alliances de circonstance. On peut noter que ces organisations islamistes justifieront de nombreuses interventions par la suite (Afghanistan, Irak, Syrie, Gaza, …).

Le Chili

Dès la fin des années 1960, les États‑Unis virent dans l’ascension de Salvador Allende une menace stratégique, craignant qu’un gouvernement marxiste ne fasse tache d’huile en Amérique latine. La CIA finança alors syndicats, associations et journaux hostiles à Allende afin d’affaiblir sa base sociale. Des millions de dollars furent investis pour soutenir des grèves massives, notamment dans le secteur du transport et de la distribution, qui paralysèrent l’économie chilienne. Après le coup d’État militaire de 1973, les réseaux américains ne disparurent pas : ils se réorientèrent vers le soutien d’ONG modérées, promouvant une transition progressive et contrôlée. Ces acteurs, financés en partie par le NED et des fondations américaines, contribuèrent à préparer le retour à un régime civil à la fin des années 1980, tout en s’assurant que l’ouverture politique restait compatible avec les intérêts économiques occidentaux.

La Serbie

À la fin des années 1990, la Serbie de Slobodan Milošević devint une autre cible majeure. Le mouvement étudiant Otpor!, né en 1998, fut rapidement repéré et soutenu par des organismes liés au NED. Ses militants bénéficièrent de formations à la communication politique et à la résistance non violente, inspirées des méthodes de Gene Sharp. Les financements permirent de produire affiches, tracts et campagnes médiatiques d’une ampleur inédite pour un mouvement étudiant. En 2000, Otpor! joua un rôle décisif dans la mobilisation qui mena à la chute de Milošević après l’élection présidentielle contestée. Pour ses partisans, cette victoire fut celle de la démocratie face à un régime autoritaire. Pour ses détracteurs, elle illustra la manière dont une opposition pouvait être construite et instrumentalisée par des acteurs extérieurs. Ce modèle « révolution de couleur » allait inspirer d’autres mouvements en Géorgie, en Ukraine et ailleurs dans l’espace post‑soviétique.

L’Ukraine

L’Ukraine représente sans doute le cas le plus emblématique et le plus structuré. Dès l’indépendance de 1991, le pays devint une priorité pour Washington et Bruxelles. Des dizaines de millions de dollars furent investis pour soutenir des ONG, des médias indépendants et des partis politiques pro‑occidentaux. La Révolution orange de 2004, déclenchée après des élections entachées de fraudes, fut fortement soutenue par ce tissu associatif financé par le NED, l’USAID et l’Union européenne. En décembre 2013, Victoria Nuland, secrétaire d’État adjointe, reconnut publiquement que plus de 5 milliards de dollars avaient été investis en Ukraine depuis 1991 pour « soutenir la démocratie »[7].

Lors de l’Euromaidan en 2014, de nombreuses ONG financées par l’Occident jouèrent un rôle central. Elles organisèrent l’approvisionnement logistique des manifestants, mirent en place des services juridiques pour les personnes arrêtées et relayèrent la mobilisation auprès des médias internationaux. Après la chute de Viktor Ianoukovitch, elles furent directement impliquées dans les réformes institutionnelles et économiques. Pour certains observateurs, ces ONG permirent d’ancrer l’Ukraine dans une trajectoire euro‑atlantique, renforçant sa souveraineté face à Moscou. Pour d’autres, elles contribuèrent à radicaliser la confrontation avec la Russie en empêchant l’émergence d’une voie médiane. Le cas ukrainien révèle ainsi toute l’ambivalence de la diplomatie d’influence américaine : outil de soutien à une société civile en lutte, mais aussi facteur de polarisation et de conflit géopolitique durable.

Trump: la fin du financement des ONG ?

Le retour de Donald Trump à la Maison‑Blanche en janvier 2025 a marqué une rupture dans la continuité historique du soutien américain aux ONG. Dès son investiture, il a signé un ordre exécutif gelant pour 90 jours l’ensemble des financements d’aide étrangère, le temps d’un réexamen complet des programmes[8]. Cette décision a touché directement l’USAID, principal bailleur des ONG, et a suscité des inquiétudes au sein du NED, qui voyait remis en cause son rôle traditionnel. Dans la foulée, le Congrès a adopté le Rescissions Act of 2025, réduisant de plus de 8 milliards de dollars les budgets de l’aide internationale, notamment ceux de l’USAID et d’organismes connexes[9]. Des mesures réglementaires ont également imposé que les financements fédéraux ne puissent plus soutenir des ONG jugées contraires aux « priorités nationales », ciblant notamment celles associées aux thématiques progressistes ou liées à des réseaux transnationaux comme les Open Society Foundations de George Soros[10]. Pour la première fois depuis leur création, le NED et l’USAID ont donc été fragilisés non par une opposition extérieure mais par une décision politique intérieure.

Cependant, les effets concrets de ces mesures restent en cours d'évaluation. Bien que des poursuites judiciaires aient contraint l'administration à accorder des dérogations partielles pour certains programmes d'urgence, comme ceux liés à la santé globale, la dissolution effective de l'USAID a entraîné la fermeture de milliers de subventions, affectant des ONG dans plus de 60 pays.

La remise en cause du financement des ONG par Donald Trump a mis en lumière une fracture au sein du Parti républicain. Une partie de ses élus, proches des courants nationalistes et souverainistes, soutient la réduction voire la suppression de l’USAID et du NED, considérés comme coûteux et contraires à la priorité donnée aux affaires intérieures. À l’inverse, l’aile interventionniste du GOP continue de voir ces instruments comme essentiels pour contrer la Russie, la Chine ou l’Iran. Ce clivage reflète une contradiction stratégique : d’un côté, un discours appelant à rompre avec l’« ingérence » à l’étranger ; de l’autre, une tradition de diplomatie d’influence qui a structuré la politique américaine depuis la guerre froide. L’élection de Trump a ainsi cristallisé cette tension, montrant que la question du rôle des ONG dans la politique étrangère et domestique divise désormais ouvertement la classe politique américaine.

Modèle universel ou intérêts particuliers ?

Les discours séduisants sur la promotion de la démocratie, des droits humains et du développement cachent souvent un dispositif complexe où s'entremêlent motivations géopolitiques et intérêts particuliers. Si certaines interventions ont accompagné des transitions stables, d'autres ont contribué à déstabiliser des régions entières.

Le cas de l'Irak post‑2003, celui de la Libye après 2011, ou encore les tensions persistantes en Ukraine illustrent les effets pervers d'une diplomatie d'influence. Ces échecs révèlent une contradiction fondamentale : comment peut‑on prétendre défendre la souveraineté des peuples en s'ingérant massivement dans leurs affaires intérieures ?

La prétention de l'universalité du modèle occidental constitue peut-être l'angle mort le plus problématique de cette stratégie. En postulant que démocratie libérale et économie de marché représentent l'horizon indépassable de toute société "moderne", Washington et ses relais négligent les spécificités culturelles, historiques et sociales des pays concernés. Cette vision téléologique transforme la diversité des expériences humaines en autant d'étapes à franchir vers un même modèle prédéfini. Des décennies de soutien au Shah en Iran ont finalement ouvert la voie à Khomeiny, révélant l'inadéquation du modèle imposé et les limites d'une stratégie pensée avant tout en fonction d'intérêts géopolitiques extérieurs.

70 ans après les premières expérimentations de l'OSS, la question demeure entière : ces outils servent‑ils réellement l'émancipation des peuples ou ne font‑ils qu'habiller d'idéalisme une forme sophistiquée d'impérialisme ?

Marcan pour BAM!

[1] National Security Council Report, NSC 68, 'United States Objectives and Programs for National Security'

[2] Foreign Relations of the United States, 1948, Western Europe, Volume III

[3] Intelligence Related Commissions

[4] The National Endowment for Democracy Responds to Our Burma Nuclear Story -- And Our Response — ProPublica

[5] Financial Figures - Open Society Foundations

[7] Remarks at the U.S.-Ukraine Foundation Conference

[8] Trump suspends US foreign assistance for 90 days pending reviews | AP News

[9] Rescissions Act of 2025 - Wikipedia

[10] New Executive Order Targets NGO Funding | Enforcement Edge | Blogs | Arnold & Porter